这些案例不仅揭示了专利保护与维权等方面的细节,更展示了创新者们在追求技术进步和商业成功过程中所面临的艰辛与荣耀。它们是我们理解专利法的重要窗口,也是我们思考技术创新与商业竞争关系的宝贵资源。

在介绍案例之前,让我们先对专利诉讼的相关数据做一个宏观的了解。

一、 关于专利诉讼的数量2024年2月22日,国务院新闻办举行新闻发布会,介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况。据介绍,自2019年1月1日成立以来,截至2023年12月31日,最高人民法院知识产权法庭共受理案件18924件,审结15710件。

案件数量持续增长,涉案标的额日益增大。5年来,法庭受理的技术类知识产权和垄断案件年均增长率为27%,其中发明专利侵权类案件年均增长30.9%;当事人诉请和法庭判赔金额超过亿元的案件日益增多,反映出科技发展对知识产权司法保护的强烈需求。

案件地域分布不均衡,关联案件较多。5年来,法庭受理的案件超七成来自北京、广东、浙江、江苏、山东、上海6个省份。同时,各地法院审理的知识产权关联案件越来越多。

我国已成为审理专利和植物新品种案件最多的国家,法庭形成了一批标杆性裁判并在国内外产生重要影响,越来越多的外国企业选择到中国法院解决知识产权纠纷,我国日益成为国际知识产权诉讼优选地之一。截至2023年底,法庭共受理涉外当事人案件1678件,审结1198件,涉外案件占法庭案件的近1/10;法庭受理的发明专利授权确权行政案件中,涉外案件占比1/3。

二、关于专利诉讼的判赔额

在2017年的强国知识产权名家讲堂中,华为技术有限公司首席法务官宋柳平分享了一个引人深思的数据:美国法院对侵权专利的平均判赔额高达450-500万美元,欧洲法院虽然略低,但也处于同一量级。相比之下,中国法院对侵权专利的平均判赔额仅为8-15万人民币,存在显著的差距。当时,这组差异巨大的数据披露,引起了国内整个知识产权保护工作者的关注、思考和担心。

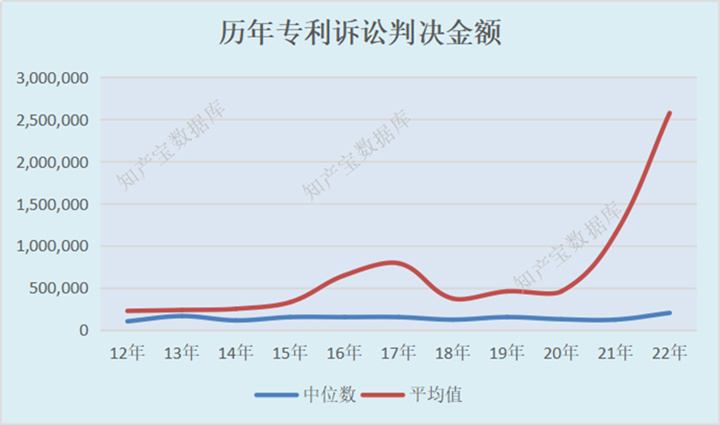

然而,回顾过去十年(2012-2022年),我们欣喜地看到发明专利判决赔偿额的中位数已从10万元稳步上升到20万元,而平均数更是从22万激增到258万元(参见图1)。这种显著的增长趋势,无疑证明了我国司法判决金额的大幅提升。按照这个趋势,离宋柳平所期望的平均判赔额450-500万元的目标,或许不需要太久就能实现。

以苏州为例,2022年苏州知识产权法庭对于专利侵权的判赔金额也呈现出明显的上升趋势。其中,判赔金额在100万-300万元的案件有40件;300万-500万元的有6件;500万-1000万元的6件;而判赔金额超过1000万元的案件更是达到了3件。

值得一提的是,2021年实施的新专利法,进一步提升了法定赔偿额的上下限。现在,法定赔偿额的下限已从1万元提高至3万元,上限则从100万元跃升至500万元。这一举措充分体现了政府对于实施严格知识产权保护的决心,通过显著提高违法成本,进一步加大了专利保护力度,从而鼓励更多的创新活动。

图1:历年专利诉讼判决金额,来源:知产宝数据库

上述发明专利司法判决金额数据,至少包含三个信息:首先,从数据层面看,发明专利司法判决金额的平均值一直在拉开与中位数的差距,这意味着大案判罚不手软,有越来越多金额较大的诉讼胜诉。例如,【(2022)最高法知民终817号】的关于西电捷通诉苹果的专利侵权案的终审判决,判决的赔偿金额为1.4亿元。

其次,“惩罚性赔偿”在落地,2021年6月1日起施行的《中华人民共和国专利法》增设“一倍以上五倍以下”的惩罚性赔偿。自此,专利的惩罚性赔偿终于从2015年和2019年的两个草案到正式落地,这也是前两年专利司法判决金额大幅提升的重要原因之一。

再次,产业升级正在突破临界点。产业升级的前奏是技术升级,技术升级表现在专利升级,专利诉讼判赔金额平均值在2020-2022年间提升了5倍,意味着专利附着的经济价值更高,产业升级正在突破临界点。

三、关于专利诉讼的结案时间

各地法院由于案件积压的问题,导致一般的专利侵权诉讼案件很难在规定的6个月内结案。实际上,许多案件需要耗费8-12个月才能作出判决,甚至还有一些案件会超过1年的时间才能尘埃落定。

当涉及到上诉等程序时,整个诉讼过程可能会变得更加漫长。例如,戴森和追觅之间关于吸尘器的专利诉讼,一直打到了最高法院,历经了整整4年才最终结案。另一个例子是四川金象和山东华鲁恒升之间的蜜胺专利诉讼,这场官司竟然持续了9年之久。

一旦涉及到国外,诉讼的周期可能会更加漫长。以中易和微软之间的字库诉讼为例,这场官司已经历时16年,至今仍未有定论。

实际上,类似的长时间诉讼案例还有很多。除了部分是由于客观原因造成的,很多时候都是因为前期对知识产权的重视不足所引发的。这也提醒我们,对于知识产权的保护,必须从一开始就给予足够的重视,以避免不必要的法律纠纷和长时间的诉讼。

在初步了解上述专利诉讼的相关数据之后,让我们进一步探索几个典型的专利诉讼案例。这些案例经过笔者挑选,旨在为大家提供涉及多个方面的,且和普通企业比较相关的案例。希望通过分享这些案例,能够激发大家对于知识产权保护更深入的思考和讨论。

案例一:小利惹大祸:男子销售12个“三无”自拍杆获利微薄,却需赔偿万元巨款

基本案情(转载自广西新闻网,作者:王斯 孙晓梅):广西的韦某在百色市开了家销售手机配件的公司,之前,韦某到南宁进货,在南宁市人民路与朝阳路交界处的一路边摊,他发现一款手机自拍杆挺不错。该款自拍杆不仅伸缩自如,而且设置有防滑纹、软垫等装置。因为是三无产品,经过讨价还价,韦某以5元一个的价格买了20个,准备试销。

韦某说,到去年5月底,他的小店共卖出了12个该自拍杆,获利255元。没想到一个小小的自拍杆,利润还挺不错。

就在韦某沾沾自喜时,却收到了一张南宁市中级人民法院的传票。深圳一家塑胶电子公司称,韦某的小店销售的自拍杆侵犯了该公司的实用新型专利权,并向韦某的公司索赔各项损失5万元。

自己销售的是“三无”自拍杆,怎么就侵权了?韦某不予认可。不过,深圳某塑胶电子公司却拿出了确凿证据。原来,在去年5月底,该公司委托代理人在百色市公证处公证人员的陪同下,在韦某的小店购买了一款自拍杆。该公司认为,韦某所销售的自拍杆侵犯了该公司的专利权。

南宁市中级人民法院认为,韦某的通讯公司构成侵权,赔偿深圳某塑胶电子公司经济损失及维权合理开支等共计1.3万元。

韦某的公司只是广西众多被告中的一个,深圳某塑胶电子公司在南宁共起诉了60名被告,这60名被告均是销售手机及配件的个体商户,且以南宁市居多。而且,案件基本都以商户赔偿了结。主审法官告诉记者,这些个体户知识产权意识淡薄,认为只要商品不错、有利可图,就会销售。但不注意知识产权,往往因小失大,交出高昂学费。

【典型意义】:个体户的小本生意都会因为专利侵权而遭受损失,提醒企业经营者们,哪怕是中小企业,也必须提高对专利等知识产权的重视。

案例二:假冒专利风云:无效专利仍被利用,商家胆大妄为引重罚

据北京市知识产权官网公布的2021年度典型案件:北京豪力博科技开发有限公司关于“重锤料位计”的实用新型专利权被宣告无效后,仍使用印有专利号(ZL200720005612.5)的包装箱和产品说明书进行“ZCHJ重锤料位计”产品销售,该行为属于假冒专利行为,根据《中华人民共和国专利法》第六十三条的规定,北京市市场监督管理局对其作出没收违法所得525万元的行政处罚。

“重锤料位计”专利属于实用新型专利,公开了一种重锤式料位计,属于料仓监测设备技术领域,能够灵敏的监控重锤失重状态,控制电机带动重锤上升,完成探料,避免重锤被埋,导致电机受损,根据传感器感知摆杆的摆动位置,及时了解重锤的状态,判断重锤是否出现故障,增加本申请的鲁棒性。

此案属于典型的假冒专利案,违法行为持续时间长,调查取证较难,几次会同相关部门专案研讨,最终正确认定当事人的违法行为和所承担的法律责任,为今后办理相似案件提供有利借鉴。

【典型意义】:宣告无效的专利权视为自始即不存在。在专利被无效后,企业如果继续在产品的包装和说明书等材料上标注专利标识,则存在构成假冒专利行为的风险

案例三:小专利逆袭!基于业绩宣传获赔250万元,创新力量不容小觑

案号:(2021)最高法知民终1066号

基本案情:福州百益百利公司系专利号为201320534267.X、名称为“结固式锚栓”的实用新型专利权利人。福州百益百利公司认为,上海点挂公司及其法定代表人张某某侵害涉案专利权,故向上海知识产权法院提起诉讼,请求判令其停止侵权并连带赔偿损失及维权合理开支250万元。一审法院认为,被诉侵权技术方案落入涉案专利保护范围,但上海点挂公司及张某某的抵触申请抗辩成立,故判决驳回福州百益百利公司的诉讼请求。福州百益百利公司不服,提起上诉。最高人民法院二审认为,有关抵触申请抗辩不能成立;可以认定具体实施侵权技术方案的上海点挂公司和提供该技术方案的张某某共同实施了侵害涉案专利权行为;福州百益百利公司主张以上海点挂公司和张某某对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据,上海点挂公司和张某某虽抗辩该经营规模属于夸大宣传,但未提交证据证明其实际侵权经营规模。基于上述对外宣传经营规模,综合考虑其他在案因素,改判全额支持福州百益百利公司250万元赔偿主张。

【典型意义】:本案结合被诉侵权人对外公开宣传内容确定侵权行为规模,并在此基础上综合确定赔偿数额,体现了人民法院加强知识产权保护、加大损害赔偿力度的司法导向,有效指引市场主体在商业活动中遵循诚信原则。此外,涉案专利产品虽为小部件、单价不高,但小专利也能获得高判赔,提示任何人都应尊重他人创新成果。企业在商业活动中必须坚守诚信原则,严禁进行虚假宣传。虚假宣传不仅损害企业声誉,破坏市场公平竞争,侵害消费者权益,还有可能使得自己的利益受损。

案例四:跳槽员工的技术秘密、专利权归原公司,创新成果何去何从?

微波炉如今已成为许多家庭的必备家电。然而,在这背后,一个不为人知的小部件——磁控管,却成为了引发一场赔偿额高达千万元的专利侵权纠纷案的导火索。

格兰仕公司,一家在2010年成立的家电制造巨头,专注于家用电器的制造、研发和销售。而美格电子,这家成立于2017年的公司,主要业务是生产、研发磁控管等电子产品。

这场纠纷的源头是一位名叫刘某的核心研发人员。他在格兰仕任职期间,掌握了磁控管的核心技术。然而,2017年,刘某选择了离职。随着他的离开,格兰仕公司的磁控管业务线也遭受了重大打击,几位核心技术人员也相继离开。这让格兰仕公司开始警觉,并通过对内部邮件的调查,发现刘某在任职期间曾向一家名为东菱威力的公司发送过内部机密资料。

于是,2020年,格兰仕公司向广州知识产权法院提起诉讼,指控美格公司未经许可,为生产经营目的制造、使用了侵犯其专利权的磁控管产品。格兰仕公司认为,美格公司明知侵权,却仍然利用刘某在格兰仕工作期间掌握的技术信息大规模生产磁控管,严重侵犯了其合法权益,并造成了经济损失。因此,格兰仕公司请求法院判令美格公司立即停止侵权行为、销毁库存产品,并赔偿1000万元。

经过最高人民法院的审理,法院认为,涉案专利的主要技术特征并非传动杆及其连接结构,而在于利用杠杆原理的动力工装、传动连接动力工装的力臂结构以及各力臂的转动连接方式。被诉侵权产品与涉案专利虽然运动方式略有不同,但这种不同并没有带来不同的功能效果,因此被认定为等效替换的常规手段。因此,被诉侵权技术方案落入了涉案专利的保护范围。最终,法院结合被诉侵权产品的销量和涉案专利的技术贡献率等因素,作出了终审判决:认定美格公司侵犯了格兰仕公司的发明专利权,撤销了广州知识产权法院的一审判决,改判美格公司赔偿格兰仕公司经济损失1000万元(转自:中国知识产权报)。

【典型意义】:该案是一起因跳槽引发的典型专利纠纷案。它强调了员工在跳槽过程中应遵守的知识产权保护义务和企业的专利权保护意识。同时,该案也为其他企业在管理员工跳槽和知识产权保护方面提供了有益的参考和借鉴。此外,该案还引发了社会对知识产权保护、商业机密保护以及员工跳槽与知识产权关系的深入讨论和思考。

案例五:技术窃贼!合作伙伴偷走创新成果申请专利,专利权究竟花落谁家?

案号:(2020)最高法知民终1652号、(2020)最高法知民终1293号

基本案情:涉案专利分别系专利号为201620067057.8、名称为“一种合成气除尘系统”及专利号为201720586771.2、名称为“一种气化炉出口气体喷淋装置”的实用新型专利。航天长征公司认为,鲁西化工集团公司、聊城鲁西化工公司与其合作期间,违反保密义务约定,以航天长征公司提供的技术申请涉案两专利,遂向山东省济南市中级人民法院提起诉讼,请求确认两专利权归航天长征公司所有。一审法院认为,涉案专利技术方案是鲁西化工集团公司、聊城鲁西化工公司基于航天长征公司技术方案的改进技术方案,但有关改进不具备实质性特点,故判决两涉案专利权归航天长征公司所有。鲁西化工集团公司、聊城鲁西化工公司不服,提起上诉。最高人民法院二审认为,鲁西化工集团公司、聊城鲁西化工公司不能证明其在他人非公开技术方案的基础上作出的改进属于使发明创造具有实质性特点的创造性技术贡献。遂判决驳回上诉,维持原判。

【典型意义】:本案明确了以非公开技术方案的改进技术方案为保护对象的专利权权属纠纷中的证明责任,合理界定了技术来源方和技术改进方获得权利的基础,避免没有作出实质性技术贡献的主体通过申请专利将他人非公开技术方案据为己有,有力保护技术来源方的合法权益。

案例六:中国鞋业巨头侵犯了耐克专利,OEM代工企业的出路在何方?

根据美国内华达州提起的耐克诉讼,我国福建Bestwinn生产、使用、销售或出口风格和外观与耐克专利运动鞋一模一样的运动鞋,侵犯了耐克(至少20项)的专利。

耐克公司表示:他们也曾警告过了很多次,但Bestwinn公司也没有听从,继续生产和销售侵权鞋,没有任何改正措施。

根据bestwinn的网站,其客户之一是美国大型零售商沃尔玛(Wal-Mart),其年营收在5000万至1亿美元之间。简言之:在假冒鞋类市场,这并不是一条无关紧要的小鱼。

除了要求赔偿和法律审判外,耐克还要求法院立即禁止Bestwinn公司继续生产和销售侵权运动鞋。最终,法院裁定耐克获胜,同意了禁令,没收了Bestwinn的侵权运动鞋。

或许,Bestwinn这个名字你没有听说过,但是你家鞋柜里众多品牌的运动鞋与它却有着割不断的关系。Bestinn的中文名是厦门诚大,一家有着多年代工经历的大型外贸鞋业企业,为包括Kappa,Lotto,hello kitty等众多国际知名品牌进行OEM代工生产,其销售网络遍布全球。然而在2008年经济危机后,随着外国企业订单的减少和国内员工工资的上涨,单纯的OEM代工方式产品附加值利润率低下的问题被无限放大,代工企业不得不以转型谋生存,随之而来的转型之痛也成为他们不得不面对的问题。

OEM代工企业为品牌商做贴牌生产的经历,使企业养成了不需要针对消费者做市场调研和售后服务,不创建产品品牌,无需费心于设计,只要专心生产,按时交货就能获得利润的劣习,代工生产虽简单粗暴,但是当其想要以自己的品牌向外输出产品时,品牌与专利成为了两座难以逾越的大山。

【典型意义】:想要改头换面“走出去”,代工企业必须改变原有忽视无形资产和文化的思维习惯,去借鉴那些市场竞争能力较强或成功“走出去”的中国企业,深刻认识知识产权的作用,才能在转型发展中走得更远。

案例七:IPO折戟,专利年费疏忽成致命伤?

苏州恒久,自诩为国内激光有机光导鼓行业的技术翘楚和创新先锋。在其IPO路演环节,该公司骄傲地展示了其拥有的5项现有专利技术、3项发明专利申请、1项实用新型专利申请,以及10项国内乃至国际领先的非专利技术。

然而,就在其上市的关键时刻,国家知识产权局突然宣布,苏州恒久的4项外观专利权和1项实用新型专利权因“未缴年费”而被终止。根据中国的专利年费规定,年费需在前一年度期满前的一个月内预缴,若逾期未缴或缴纳不足,专利权将自应缴年费期满之日起终止。

发审委对此进行了审核,发现苏州恒久在招股说明书和申报文件中披露的专利法律状态与实际情况严重不符。该公司的主要产品均依赖于已被终止的专利权,这对公司的运营和声誉造成了严重影响。因此,证监会决定撤销苏州恒久的首发许可,并要求其按发行价并加上银行同期存款利息退还所有申购款。

这一事件使得苏州恒久成为创业板IPO历史上首个因专利问题导致首发被撤销并退还募资的公司。

面对媒体的质疑,苏州恒久的相关人士承认,公司确实因未缴年费而失去了专利权,而招股说明书中的遗漏则是“工作疏忽”。尽管这些专利的年费对于苏州恒久这样的高科技企业来说只是九牛一毛,但这一“疏忽”无疑让投资者对公司的专业性和责任心产生了严重质疑。对于一家以专利为核心竞争力的企业来说,失去专利保护无疑是一次致命的打击(摘自智慧芽的相关报道)。

【典型意义】:这个案例显示了专利管理对企业IPO的潜在影响,尤其是在准备IPO的关键时期,可能会给企业带来巨大的经济和时间成本,甚至可能导致IPO计划失败。这也提醒了国内企业在考虑IPO前,应充分评估自身的专利状况和潜在的法律风险,以避免类似的问题发生。

总结

中国专利侵权诉讼的数量正在快速增长,与此同时,中国专利侵权判赔额的平均值更是呈现迅猛增长的趋势,中国专利对于创新主体的保护力度正在不断加强,我们每一个知识产权人都应当对中国专利制度对创新的保护有信心,并将知识产权保护的工作做深入、做扎实。本文旨在通过对假冒专利、合作开发、商业秘密、企业IPO上市等不同维度,用实际案例来深入剖析企业在知识产权保护和诉讼中可能遇到的风险和挑战。专利诉讼不仅关系到创新者的荣誉与利益,而且深刻影响着市场秩序、消费者权益、技术创新以及商业竞争等多个层面。这些案例也提醒我们,在追求技术创新的同时,必须高度重视专利权的保护,以维护市场秩序和消费者权益,推动技术的持续进步和商业的健康发展。

作者简介

朱 磊,中国专利代理师/律师资格,有20余年行业经验,曾就职于全国头部知识产权代理所,现任苏州锦尚知识产权代理事务所专利代理师。擅长专利撰写、OA答复、复审请求及答复、专利检索及分析、专利相关咨询、专利无效、公众意见的提供、专利侵权分析以及专利行政诉讼等。

0512-65090998

0512-65090998