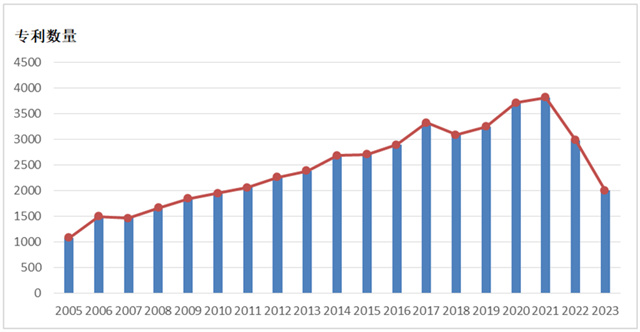

自2021年12月07日,国家药监局药审中心发布《生物标志物在抗肿瘤药物临床研发中应用的技术指导原则》以来,生物标志物的价值更是日益凸显。近年来,我国的生物标志物相关专利申请量也呈爆发式增长。

我国《专利法》(2020)第二十六条第三款的规定,要求说明书应当对发明作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利审查指南》(2023)第二部分第十章第3节规定:“对于化学产品用途发明,在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果,使本领域技术人员能够实施该用途发明。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途,则应当记载对于本领域的技术人员来说,足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。”

由于生物化学领域存在技术效果难以预期等特殊情况,那么专利说明书中实验数据应当公开到何种程度才能满足说明书充分公开的要求,一直颇受争议。本文将围绕以下案例探讨生物标志物类发明专利中关于充分公开的问题,以期为生物医药企业的相关专利撰写提供思路。

案例分析

涉案专利请求保护“LETMD1在脓毒症诊断中的应用”,其权利要求1为用途权利要求,具体涉及“LETMD1基因及其表达产物在制备诊断脓毒症的产品中的应用。”

在该案实质审查过程中,审查员认为:

(1)说明书仅提供了脓毒症患者和正常人血液中LETMD1基因表达量差异的实施例,从而得出检测LETMD1基因及其表达产物可以诊断脓毒症的结论。

(2)本领域技术人员知晓,在同一疾病组,可能有许多相关基因的表达发生变化;不同的疾病也可能会引起相同基因表达的变化,而且任何一种疾病或病理状态都会引起非常多的基因改变。

(3)通过检测某一基因来诊断某一疾病必须具备高特异性和敏感度,否则会导致假阴性或假阳性,本申请说明书中没有进行上述两方面验证。

因此,仅从简单的基因表达量有差异并不足以得出通过检测LETMD1基因可用于诊断脓毒症的结论,即本申请的说明书公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定,作出驳回决定。

申请人对上述驳回决定不服,向专利复审委员会提出复审请求,并补交了实验数据以证明LETMD1用于诊断脓毒症具有较高的敏感性和特异性。同时,复审请求人认为:

(1)本申请说明书实施例记载了LETMD1表达量在脓毒症患者和正常人群的血液中差异表达,表明LETMD1与脓毒症存在一定的相关性,LETMD1可以用于制备脓毒症诊断产品。

(2)低灵敏度和低特异性的基因同样可以成为诊断疾病的标志物,具有临床诊断价值,且临床上并没有灵敏度和特异性为100%的标记物存在。只要该基因与疾病相关,就可以将该基因与其他基因联合使用。

经形式审查合格,专利复审委员会依法受理了该复审请求,并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。专利复审委随即成立合议组,对本案进行了审查。

针对上述复审理由,合议组认为:

(1)关于公开不充分

即便本申请说明书中验证了LETMD1与脓毒症之间具有相关性,但是存在关联性不足以证明LETMD1可作为脓毒症的标志物用于疾病诊断。

即,本申请只是单纯的从LETMD1基因表达量含量的差异不足以使得本领域技术人员合理的得出所述基因可作为疾病标志物的结论。本申请并没有记载独立的实验数据验证LETMD1基因作为诊断脓毒症的标志物的技术效果,本领域普通技术人员也无法根据说明书已公开的内容确定其能够用于诊断脓毒症。也就是说,原说明书记载的内容没有给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,以满足“能够实现”的要件。

《审查指南》(2023)第二部分第二章第2.1.3节中明确给出了五种无法实现的情况,其中情况(5)规定:“说明书给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如,对于已知化合物的新用途发明,通常情况下,需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,否则将无法达到能否实现的要求”。本申请所要解决的技术问题是LETMD1标志物用于辅助诊断脓毒症,而本申请仅是确认了LETMD1基因表达差异,并没有独立实验数据验证LETMD1基因作为脓毒症诊断标志物的技术效果,即说明书中未记载有标志物与诊断疾病之间的关联性数据。因此,本申请没有给出实验证据证实其所述的用途以及效果,无法到达实现标志物(LETMD1基因)用于辅助诊断疾病(脓毒症)的用途,属于审查指南规定的第(5)条中无法实现的情形。

(2)关于补充的实验数据

在医药专利审查的流程中,补充实验数据是否接受的问题始终充满争议。特别是当专利说明书未明确记载相关数据时,如何借助后续补充的实验数据来验证相关技术效果已得到全面且充分的公开,以及这些技术效果相较于现有对比文件是否具有显著优势,成为了医药行业内长期争论不休的关键议题。

最高人民法院在2020年作出(2019)最高法知行终33号中首次确立了判断标准,即需要满足“原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实”的积极条件以及“申请人不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷”的消极条件。即对于申请日后补交的实验数据,审查员虽然会予以考虑,但会极为谨慎地考虑该证据与申请文件记载的事实之间的关系,一般情况下,申请日后的证据不会改变审查员基于申请文件所认定的事实,即申请日后的证据仅能用于印证申请文件中存在的、能够被本领域技术人员可以预测的或者已经被验证了的客观事实,而不能够证明本领域技术人员根据申请文件无法确信的事实,更不能证明申请文件中没有记载的事实。

具体到本案,审查员认为本案的说明书中并未明确记载LETMD1用于诊断脓毒症具有较高的敏感性和特异性的验证数据,本领域技术人员根据说明书记载的内容结合公知常识也无法预测该基因可以作为脓毒症诊断标志物的用途和/或使用效果。虽然复审请求人提交了原始数据用于证明本申请所述的LETMD1用于诊断脓毒症具有较高的敏感性和特异性,但是,本申请说明书中并未明确记载LETMD1用于诊断脓毒症具有较高的敏感性和特异性的信息,更未记载采用LETMD1与内参基因的qPCR Ct值数据计算验证高敏感性和特异性的信息,因此,补交实验数据所证明的技术效果并不是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的,对于申请文件中未曾记载同时无法预测也没有进行验证过的技术效果,申请日后提交的额外实验证据往往会被审查员认为不具有证明力,不予接受补交实验数据。

基于上述事实和理由,本案合议组作出维持国家知识产权局对于本申请作出的驳回决定。

可见,就用途发明而言,即便专利说明书记载了具体标志物以及标志物在健康者和患者中的表达具有差异,但是并没有在说明书中给出标志物在新用途方面的任何实验方法及验证实验数据,标志物能够用于预测/诊断某疾病可能是发明人基于已公开说明书的内容一种推测或预测的结果,本领域普通技术人员无法根据说明书已公开的内容确定标志物能够用于预测/诊断某疾病。

那么,生物标志物的用途作为保护对象申报专利时需要公开到何种程度才能满足说明书充分公开的要求呢?不妨从申请人的研发思路的角度进行分析。

在实际研发过程中,具有筛查/诊断/预后功能的生物标志物或其组合物,通常是通过分析仪器对健康人和患者人体中的组织、血液、尿液等进行检测、统计分析,进而寻找健康人和患者(发现集)体内的具有显著差异的物质,从中筛选出可筛查/诊断的生物标志物,再进一步在未知样本(验证集)中验证标志物诊断某疾病的效果(准确性或符合率)。

基于此,对于申请人来说,在撰写生物标志物相关发明时,应当在说明书中记载以下实验数据,以满足充分公开的要求:

1)样本数量以及信息:对于样本数量,笔者建议20例以上;样本信息包括入组标准和排除标准、具体入组人员信息等;

2)样本应分为发现集和验证集,发现集用于模型构建,验证集用于模型诊断效能验证;

3)发现集和验证集均需记载敏感性和特异性信息,以研究选择生物标志物的诊断效能。

笔者认为,对于生物标志物用途专利而言,在专利撰写阶段说明书中需记载上述实验数据,对于可能的相对于现有技术的区别技术特征所带来的技术效果,在说明书中对其进行说明,以满足说明书的“清楚”、“完整”的三大要件的要求,最终以所属技术领域的技术人员“能够实现”所述的用途和/或使用效果。

最后,说明书公开充分是专利获得授权的必要条件,在撰写说明书时应当对技术内容进行详细说明,从源头上克服公开不充分的问题,以加快专利申请的授权进程。

公司简介

锦尚知识产权代理事务所专注于高价值专利,坚定为优质、创新性企业提供全球化知识产权服务、致力于为国内外创新主体提供高端专业化知识产权解决方案和知识产权法律保护服务,为客户的创新成果保驾护航,为企业的长足发展锦上添花。

欢迎大家加入锦尚实务交流群,交流知识产权实务问题,分享实务知识。

0512-65090998

0512-65090998